2020年4月27日,清華大學生命科學院歐光朔實驗室在The EMBO Journal雜志發表了題為“纖毛內運輸驅動蛋白的適度離軸運動調控感覺纖毛的結構和功能”( Optimal sidestepping of intraflagellar transport kinesins regulates structure and function of sensory cilia)的文章,報道分子馬達在纖毛內的離軸運動和功能。

分子馬達的離軸運動由Ron Vale在1987年在體外實驗中發現的:動力蛋白沿微管的運動并不限制在特定的微管原絲上,而是在微管的13根原絲之間轉換軌道。離軸運動本身指示力矩生成。后續的研究工作表明離軸運動在其他家族的分子馬達中普遍發生,但是這些研究都是在體外系統完成的。離軸運動是否在體內發生,力矩生成有何生物學意義,一直是困擾細胞骨架研究領域多年的問題。

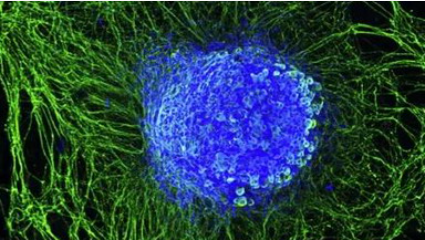

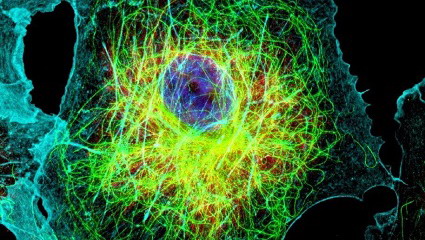

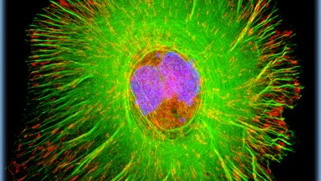

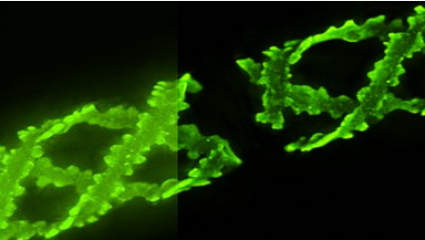

觀察離軸運動需要成像系統能夠在活體細胞內,以毫秒的拍攝速度,分辨微管直徑24納米區間內的側向位移。歐光朔研究組對分子馬達及貨物進行26拷貝熒光蛋白的功能性標記,與北京大學陳良怡實驗室合作,利用他們開發的海森-結構光照明顯微術,在模式動物線蟲的神經纖毛內實現了以5納米的定位精度和3.4毫秒/幅的拍攝速度對由驅動蛋白介導的鞭毛內運輸(IFT)進行跟蹤觀察,記錄到驅動蛋白的離軸運動,表明力矩生成(圖1)。結合基因組編輯、啞鈴光鑷試驗系統以及電鏡技術,歐光朔研究組發現兩種驅動蛋白具有不同的力矩生成能力,協同運輸貨物分子,產生最適離軸運動。上調或下調驅動蛋白的離軸運動能力導致纖毛內雙聯體微管九次對稱性的異常和動物感覺行為的缺失。這項研究提供了分子馬達在活體動物內發生離軸運動的證據,闡明了力矩生成的生物學意義。

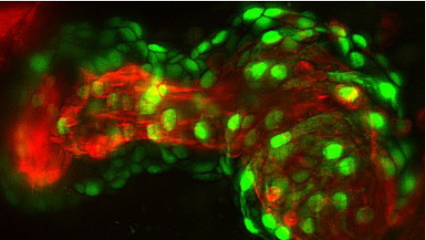

近期,歐光朔和陳良怡實驗室還利用超分辨成像發現膜骨架在纖毛膜上展示出200納米的周期性分布,為理解纖毛的生物力學支撐提供思路,該工作于2019年發表在《PLOS Biology》。

論文的通訊作者是清華大學歐光朔和北京大學陳良怡教授,清華大學博士研究生解超、北京大學博士研究生李柳菊和清華大學博士后李明是該文章的共同第一作者。光鑷實驗由慕尼黑工業大學物理系Zeynep Okten實驗室完成。本研究工作得到了清華-北大生命科學聯合中心、科技部、國家自然科學基金委等相關機構的經費資助。

原文鏈接:https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/embj.2019103955

圖1. IFT顆粒在纖毛內運輸軌跡

本篇為第一篇